مقال نقدي يطرح تأملات في حدث أسبوع القاهرة للتصميم بالقاهرة. يركز المقال على رصد ظاهرة التغريب التي تهيمن على الثقافة البصرية والمصرية عموماً

كَسْر صَمْت القلم وحلِّ عُقدَة اللِّسَان

ما قبل الدخول

سعدت كثيرًا عندما سمعت عن حدث أسبوع القاهرة للتصميم. خلال الأيام التحضيرية للحدث، تابعتُ منشوراته على صفحات التواصل الاجتماعي باهتمام، وتصفحتُ موقعه الإلكتروني مرات عديدة مترقبًا تحديثًا ما، ذلك أنني تخيلت أن هناك خطأ في الموقع وفي النهج العام للحدث. في أثناء المتابعة، تضارب بداخلي شعوران: الأول الأمل في أن أكون على خطأ وأن يُدرِج القائمون على الحدث هذا التعديل. والثاني كان اليقين بأن الشعور الأول هو مجرد تمنٍّ ساذج، لأن ما كنتُ أشهده كان ظاهرةً أعم من الحدث، ومنتشرة على نطاق الثقافة البصرية الأوسع — ظاهرة لاحظتُها وعشتُ لحظات تكوينها على مر السنوات الماضية، بل ولعلي لعبتُ دورًا في ترسيخها. وظل الشعوران يُمزقاني، حتى إعلان بدء فعاليات الأسبوع يوم الجمعة الموافق ٢٣ فبراير، عندها تبخر ما بقي لديَّ من أمل، وثبت يقيني. كان ما رصدته هو غياب اللغة العربية بشكل شبه كامل عن أي جانب من جوانب الحملة الإعلانية الخاصة بالحدث أو هويته البصرية، أو الجوانب الأخرى التي يظهر أو يُقدَّم فيها الحدث إلينا، ذلك بخلاف الأغنية التي كانت إعلانًا خالصًا، ومثالًا ناصعًا على الفجوة الأزلية بين الإعلان والحقيقة.

أعتبر نفسي شريكًا في الخلل الذي أرصده هنا، وهو واقع سيطرة النموذج التغريبي، بمنطقه وثقافته، على المجال الإبداعي المصري والعربي بشكل عام بقيادة الطبقة النخبوية. تتجلَّى هذه السيطرة في الحدث في مواضع عدة، لكنه يظل صارخًا في غياب اللغة العربية عن تصميم وتنظيم الحدث نفسه. وأنا، مثل الكثيرين من المصممين المصريين والعرب، لطالما تهرَّبتُ من التفاعل مع التصميم باللغة العربية، مما أصابني بنوع من الانشطار في هويتي. لم أكن واعيًا بهذا الانشطار في بداياته، وإنما ظل إحساسي أن هناك فجوة تتكون، في حيز اللاوعي. ومؤخرًا أصبح وعيي بهذه الفجوة يتزايد تدريجيًا، وكنت أقول لنفسي دائمًا إنني يومًا ما سأعمل على مواءمتها. وكلما أجلت لحظة البداية، بدت أثقل وأصعب. فكان القرار السهل دائمًا، هو مسايرة الغالب (النخبوي) والانسياق وراءه أملًا في قبولي ضمن هذه النخبة يومًا ما، فتبنيت القراءة والكتابة والتحدث بالإنجليزية كما كنت أُصمِّم بمبادئ تصميم أجنبية، إلى أن وصل بي الحال أن أصبحت أفكر بمفردات إنجليزية.

وإنني أعلم جيدًا أن العيب ليس في اللغة العربية نفسها، إنما فينا نحن لأن اللغة تنمو وتتطوَّر، بقدر ما ينمو ويتطوَّر الإنسان المعاصر، وبتفاعله الإيجابي معها. تفاعل يحمل في طياته أعباءً كثيرة شاقة ومرهقة، وخصوصًا الآن؛ بعد انقطاع هذا التفاعل وتشتُّـته لعقود طويلة وهذا الإنسان المعاصر المتفاعل إيجابيًّا هو ما نفتقده. فما الذي يعطي أي مجال شكله، إذ لم يكن مجموع تراكم هذه التفاعلات؟

***

لِماذَا الآن ؟

أعتقد أنني لم أعد أستطيع تحمُّل هذا الانشطار أكثر مما تحملت. حدث هذا التحوُّل في نفسي عندما بدأتُ أنشغل بسؤال الهوية، وبإحساسي بهذا الانقطاع في هويتي التي يمثل التصميم واللغة جزءًا كبيرًا منها. ما فعله الحدث هو أنه كان تجليًّا مكثفًا لهذه الظاهرة، فتجَمَّع فيه ما كنتُ أراه متناثرًا في أماكن مختلفة، وكان وقعه عليَّ هو هذه الصدمة التي حفَّزتني أن أُقدِم على التفاعل، بدلًا من أن يكون موقفي سلبيًّا.

لذلك، أبدأ بهذا المقال الذي يحاول وصلَ ما انقطع من ممارسة نقدية بصرية (تحرير القلم) من جهة، ومحاولة للتفاعل الإيجابي مع مجالي من خلال اللغة العربية من جهة أخرى (حل عقدة اللسان).

في أثناء تتبُّع الأخبار والتغطيات الإعلامية للحدث، لاحظت أنها لم تتخطَ حيز التوثيق السطحي الجاف، أو الانبهار الإعلامي المُبتذَل، ولم أجد رأيًا أو نقدًا واحدًا ظاهرًا أو مؤثرًا. هذا ليس بغريب، فالنقد عندنا ممارسة صدأت من قلة استخدامها، واقتصرت الأصوات ذات الرأي المغاير على الهمهمات والهمسات في مساحات آمنة تجنبًا لردود الأفعال الضارية المعروفة. وليس هذا المقال بصدد أن يجادل أهمية وجود هذه المساحات النقدية في مجال التصميم أو في العموم. لكنني أكتفي بقول إنني أرى هذه الممارسة مهمة وحتمية، وإن محاولة إيجادها هي خطوة طبيعية لنضج أي مجال. ولأن التصميم، كما نعرفه الآن، هو مجال صغير السن نسبيًا، يعاني، ليس فقط محليًا وإنما عالميًا أيضًا، من قلة النقد. لم يستقل حيز النقد بذاته، ولم يتقبَّله المجال باعتباره جزءًا منه. على عكس مجالات أكثر نضجًا وأقدم عمرًا، مثل الفن والعمارة، يمثل فيها الجزء الخاص بالنقد مكونًا رئيسيًا من مفهومها. وإذا كان ما زال المجال عالميًا يعاني من قلة النقد، ففي مصر، يعاني من انعدامه. لذلك قررت المشاركة (ولو بشكل بسيط) في محاولة إعادة فتحَ مجال للنقاش عن أحوال ثقافتنا البصرية (العربية) ووَصْل هذا الانقطاع في ممارسة النقد الجماهيري التي توقفت مع رحيل المصمم والناقد المصري محيي الدين اللباد، الذي يمكن اعتباره آخرَ من أقام مدرسةً لنقد الثقافة البصرية والجرافيكية، تفاعلت مع الواقع في الوطن العربي باللغة العربية، وكان مجرد وجودها انعكاسًا لدينامية المجال في وقتها.

***

أُسبُوع القاهرة لِلتَّصْميم

لا يستطيع أحد إنكار أن حدث مثل أسبوع القاهرة للتصميم هو حدث في غاية الأهمية، ولهذا السبب تحديدًا يستحق من الفاعلين في مجال التصميم والفن والثقافة نظرةَ تأمُّلٍ وتحليل. وأحب أن أحيي القائمين على الحدث على جهدهم المبذول وعلى كل الشغف والحب الذي تجلَّى في إخراج الحدث وفي الأعمال. ولكي أكون أمينًا تجاه من قاموا على الحدث، وأيضًا مع نفسي، وانطلاقًا من حب شبيه لما أظهروه وأظهره كل المشاركين، فإن حقهم عليَّ هو أن أقدم لهم رأيًا صادقًا. ولعل هذا الرأي يساعد في تطوُّر الحدث في السنوات القادمة.

***

لا أعتقد أنني وحدي من لاحظ غياب اللغة العربية عن الحدث. وهذا يَضطرّنا إلى مواجهة حقيقة من الصعب على أحد أن ينكر وجودها، هي أن الثقافة المصرية النخبوية يهيمن عليها مشروع تغريبي، وأن الحدث بكل معالمه هو تجلٍّ صريح لهذا المشروع الذي أخذ يتوغل ويتوسع بخطى ثابتة، منذ أن احتكت مصر بالغرب ابتداءً من الحملة الفرنسية، وإلى الآن.(( أولى اللحظات لهذا الاحتكاك في تاريخ مصر الحديث كانت بعثات محمد على لأوروبا، وتكليف الخديوي إسماعيل للُمخطِط العمراني الفرنسي «هاوسمان» الذي قام بتخطيط باريس، لتخطيط القاهرة كي تصبح «باريس الشرق»، ولحظة الاحتلال الإنجليزي على مصر، ولحظة فترة الانفتاح الساداتية بعد حرب أكتوبر.)) أخذ هذا المشروع يصاحبنا عبر العصور، مرورًا بمراحل تطور مختلفة، ولكنه بشكل شبه دائم اتخذ من الطبقة النخبوية والمؤسسات التجارية والجامعات الأجنبية قنوات لتوُّسعه. التغريب ليس فكرًا بالمعنى التقليدي، أي أنه ليس إنتاجًا معرفيًا مستقلًا، وإنما هو مجموع الأفكار التي تأتي مستوردة من الغرب وتُطَبَّق على الواقع المحلي بدون تفاعل فكري معها. فهو مشروع قائم على تبني أفكار الغرب في المجالات المختلفة وليس إنتاج أفكار جديدة. مشروع استعماري رأسمالي بالأساس. وقد يتموه هذا المشروع في زي المحلي، ولكنه يظل غربي أصيل وفي جوهره رغبةً (وإن كانت غير متعمدة أحيانًا من قبل من يتبنوها) في ترسيخ مبادئ التبعية الثقافية عن طريق اجتثاث الثقافة المحلية من جذورها، وتذويب مميزاتها لإنتاج ثقافة جديدة عالمية نمطية مركزها الغرب. وإحدى أهم الآليات التي تعمل بها هذه القوى التي قد توصف أيضًا «بالعولمة»، هو تهميش اللغة العربية بثقافتها ومنطقها (كما نري في الحدث)، وتصدير وربط اللغة الانجليزية (بثقافتها ومنطقها) كلغة للتقدم والتحضر، لدرجة أنه عندما تغيب اللغة العربية «بشكل شبه تام» عن حدث بهذه الأهمية — لا يلاحظ أحد، ولا يشعر أحد بشيء غريب، ولا يُعقِّب على غيابها أحد (بصوت مسموع على الأقل).

لذلك لن أتطرق إلى تفنيد مميزات الأعمال وعيوبها لأنني أرى أن دراسة البيئة التي احتضنت الأعمال، أي “الحدث” نفسه هو الأهم. سأحاول في هذا المقال تأمُّل هذا السياق الذي تبلور خلاله هذا المشروع، وألهم القرارات التي أدت إلى إخراج الحدث بدون لغة تواصل البلد التي يُقَام فيها، وتأمُّل مفردات اللغة البصرية المُستخدَمة في إخراجه العام، تلك المفردات التي تتسق مع نهجه وتنبثق عنه وتعكس المشروع التغريبي نفسه.

الدخول

سينما راديو

أقيم الحدث في ثلاث مناطق مختلفة: وسط البلد، والقلعة، ومصر الجديدة، بالإضافة إلى أماكن صغيرة فرعية. وفي كل منطقة، مواقع مختلفة تستضيف أعمالًا وفعاليات مختلفة. زرت الحدث في وسط البلد، وعند وصولي لموقع سينما راديو، قابلني في المدخل الشعارُ المُعتمَد المستخدم في جميع إخراجات الهوية البصرية المختلفة، وهو “Cairo Design Week“، الذي اقتصر تصميمه على الإنجليزية «فقط». الخط الطباعي المكتوب به الشعار خط لاتيني (إنجليزي) “سان-سيرف” (بدون زوائد طرفية)، ولا يصاحبه الشعار بالعربية!

الشعار في مجمله، فيه الكثير من التسليم لسمات جرافيكية مهيمنة على هوية أشهر الأسابيع العالمية: مثل أسبوع ميلان، وأسبوع لندن، وغيرها من العواصم التي تقام فيها أحداث مشابهة. ولكن، عادةً ما تعكس تلك الشعارات المختلفة، رغم تشابهها، خصوصية المكان الذي يقام فيه الحدث، حتى لو كانت فروقات طفيفة، وفي قلب هذه الخصوصية: اللغة. على سبيل المثال، إذا قارنَّا الشعار القاهري بنظيره اللندني (شكل ١)، نجد أن الأخير به فكرة بسيطة — أما القاهري لا يثير عند المتلقي معنى واضحًا. الأول متسق مع ثقافته ولغته، بينما الثاني مبتور من سياقه المصري العربي ولا يعبر عن لغته. وكما نرى، اقتصر تصميم الشعار على اللغة الإنجليزية «فقط»، وليس كما يجب أن يكون على أقل تقدير – ثنائي اللغة!

ثنائية اللغة

أي مصمم جيد يعلم أهمية التسلسل الهرمي في التصميم، والذي يُستخدَم لمساعدة المصمم على خلق نظام إرشادي بصري للمتلقي من خلال التلاعب بخصائص عناصر التصميم الشكلية، كالحجم، والترتيب، واللون، والمسافات، وغيرها من الصفات البصرية التي يتحكم فيها المصمم. وأهم العناصر البصرية هو ما يريد المصمم أن يراه المتلقي أولًا، ثم ثانيًا، وهكذا. بذلك تؤدي قرارات المصمم، التي قد تبدو جمالية (إذا كانت قرارات عن علم وقصد)، إلى تحقيق أغراض جمالية ووظيفية في آن واحد.

فمثلًا، الشعارات ثنائية اللغة غرضها الأساسي استيعاب قاعدة جمهور أوسع. كيف يمكن للمصمم أن يُظْهِر العلاقة بين اللغتين بصريًا؟ هل هناك لغة أهم من الأخرى؟ وإن كان، فكيف يركّز على الأهم باستخدام الصفات الشكلية الجرافيكية للعنصر؟ قد يتلاعب المصمم بالترتيب الأفقي، أو الحجم، أو يدمج عدة صفات شكلية معًا، كالحجم والترتيب واللون. هذا التلاعب المدروس الواعي، الذي يمثّل جزءًا محوريًا من عملية التصميم، يقوم بإرشاد عين المتلقي عبر العمل، ليهتدي إلى أين ينظر أولاً ثم ثانياً وهكذا.

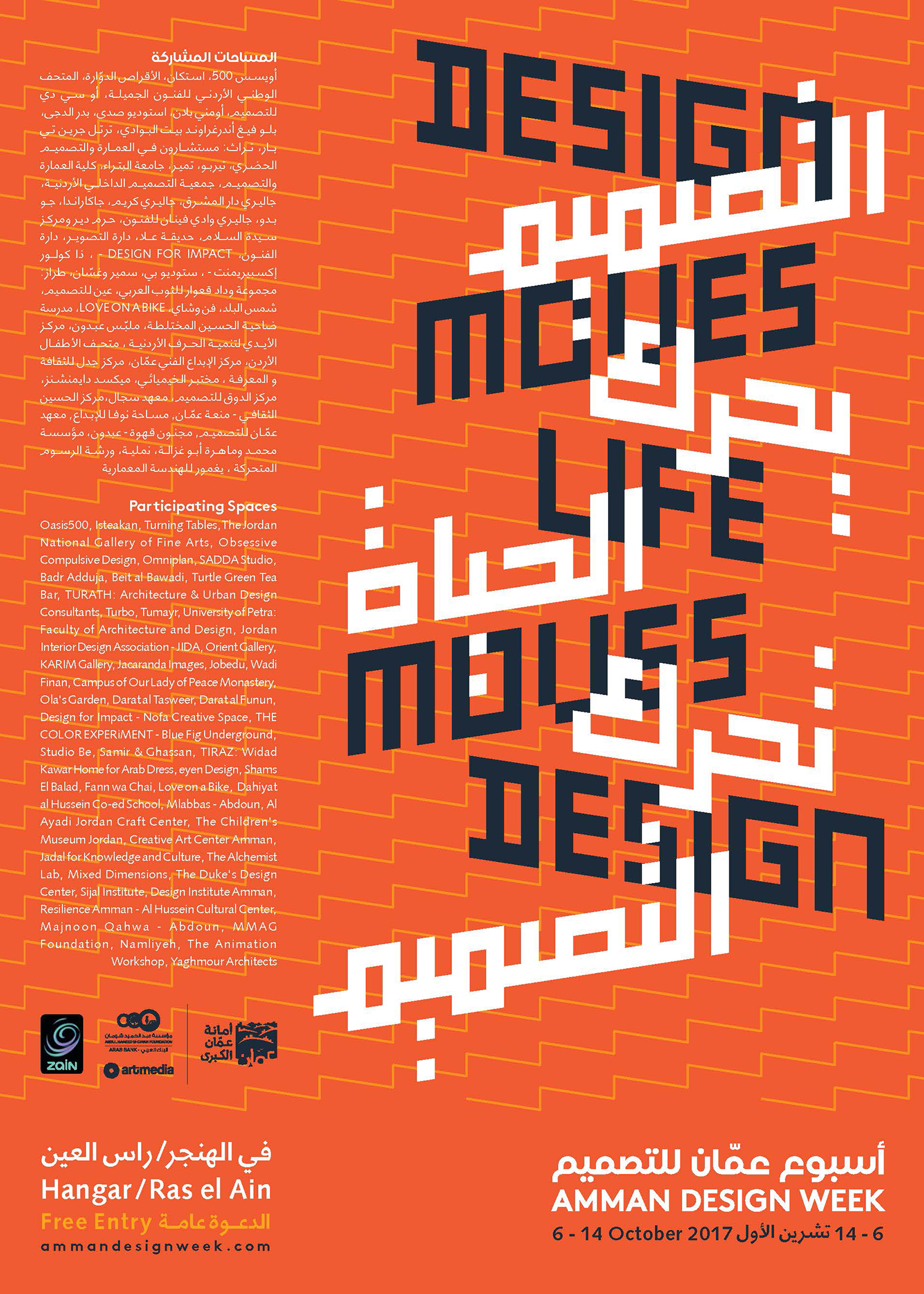

فإذا أرادت القاهرة شعارًا لأسبوع يُقَام فيها عن التصميم، فستقوم بتصميمه عربيًا أولًا لسكانها، وإنجليزيًا ثانيًا لزوَّارها. ولنأخذ مثال أسبوع عمان للتصميم (شكل ٢ يسار). لا أزعم بالضرورة أنه تصميم جيد للشعار وإنما يتحقق فيه أولًا الفهم لنظرية التسلسل الهرمي، وثانيًا وضوح اللغة الأهم فيه. فمنذ ٢٠١٦، وكل الإخراجات الجرافيكية ثنائية اللغة، كانت اللغة الأساس فيها كلها واضحة (شكل ٢ يمين).

على بعد خطوات من مدخل سينما راديو، وجدت مكتبًا صغيرًا اشتريت منه تذكرة معها خريطة لمواقع الحدث (شكل ٣)، وكلاهما اقتصر تصميمهما أيضًا على اللغة الإنجليزية «فقط». عبرت من خلال ممر طويل أخذني إلى الموقع التالي، وهو مساحة “المستودع – The Warehouse“، الذي جرى تحويله إلى مكان للعرض. قبل أن أدخل، حياني الشاب المسؤول على الباب، وأهداني حقيبة مطبوعًا عليها التصميم بالإنجليزية «فقط» (شكل ٤).

المسْتوْدع

لفت انتباهي بالداخل أن المكان يتسم بالـ«لا مكانية»((صاغ عالم الأنثروبولوجيا مارك أوجيه مصطلح “اللامكان” وهي نظرية تصف البيئات المبنية بخصائص متشابهة تصل إلى حد التطابق وتكون هويتها عامة ومبهمة. وبعدها استخدم هذا المصطلح، المعماري ريم كولهاس في مقالة “المدينة العامة” والذي طبق فيه هذه النظرية على المدينة ككل.)) – وأن الشكل العام للمكان منقول من «جماليات الطراز الصناعي الأوروبي» (شكل ٥)، ويفتقر لأي طابع مصري/ عربي. وأنا هنا لا أقول أنه لا يوجد كثير من التشابه بين مميزات الطراز الصناعي حول العالم، ولكني أقول أن كل مكان، بجانب هذه التشابهات، له تفاصيله التي تُميِّـزه، على حسب صناعاته، وطرق بناء المكان والخامات التي استُخدِمَت في هذا البناء، والماكينات التي يستخدمها والحرف التي تُمارَس فيه، وكيف تفاعل الإنسان مع هذا المكان. ولذلك، كان من الأولى، بدلاً من إستيراد الصفات العالمية للطراز الصناعي، أن يبحث مصمِّمو الساحة عن هذه التفاصيل المكانية الخاصة بجماليات الطراز الصناعي المصري لتكون مصدر إلهام تصميم الساحة، وإذا نظر المصممون على بعد خطوات من الساحة في محيط وسط البلد لوجدوا صناعات وورشًا وحرفًا وأماكن، كان من الممكن أن تكون مصدرًا وافرًا لهذا الإلهام.

تجولت قليلًا، ولاحظت أن كل من الشركات والماركات العارضة لها تعريفات بسيطة على الجدار الخلفي لمنطقة عرضها، واللغة التي كتبت بها التعريفات هي الإنجليزية «فقط». وحينها تساءلت: ما هو شعور شخص مصري لا يجيد الإنجليزية عند وجوده في المكان؟ ما الرسالة التي يبثها الحدث في نفوس الأشخاص الأقل حظًا، ممن لا يجيدون الإنجليزية؟ أترك تخمين هذا الشعور للقارئ، وأكتفي بالإشارة إلى الرسالة الضمنية، وهي أن هذه الأعمال وإخراج الحدث نفسه هو النموذج الذي يلاقي قبولًا وثناءً من المصممين الكبار. وبهذا يكون أحد الدروس المستفادة للأجيال الجديدة ممن زاروا الحدث (سواء أجادوا الإنجليزية أم لم يجيدوها) أن هذا هو شكل التصميم الذي يجب أن يتطلعوا إليه. ليس فقط بالنظر إلى الأعمال المعروضة، ولكن أيضًا بالنظر إلى تصميم الحدث نفسه.

أكملتُ الجولةَ مهتديًا بخطين على الأرض لإرشاد المتجول عبر المكان. وبعد لحظات، أدركتُ أن حتى الأعمال نفسها متسقة مع نهج الحدث النابع من هذا الفكر التغريبي. كان من الواضح أن من اختاروا الأعمال المُشاركة قد وضعوا معايير واضحة المعالم في إطار «رؤية الإخراج الفني العام» للحدث. وأتوقف هنا قليلًا لتأمُّل هذه المعايير التي من خلالها اُخْتِيرت الأعمال، إذ أن المعايير التي استخدمها مُقِيمو الحدث هي ما أنتج السياق.

عكفت على التفكير في هذه النقطة تحديدًا لأسابيع طويلة تفحصتُ فيها نفسي ومعاييري الشخصية، واهتديت إلى أن هذه المعايير جاءت لمُقِيمي الحدث بشكل صادق وتلقائي من اللاوعي، بمعنى أن القائمين على الحدث لم يقصدوا اختيارَ أعمال غربية الشكل، وإنما أتتهم كاختيارات طبيعية وتلقائية جدًا. وهذا في تقديري أخطر من أن تكون الاختيارات واعية ومقصودة. وتوصلت إلى أن هذا ناتج عن انصهار تام وتغلغل عميق لمبادئ وجماليات التصميم الغربي فينا جميعًا، فأصبح تفضيلها اختيارًا تلقائيًا، وأصبح من الصعب علينا تمييز ما هو غربي مما هو عربي.

***

وقفة تأمل

وهنا يتكون سؤال مهم: ما هي هذه التلقائية؟ وهل لنا من مخرج منها؟ وسبب هذه التلقائية هو مجموعة مشكلات متشعبة ومتراكبة يصعب ذكرها جميعًا. ولكي لا نضيع في هذه الشبكة المرهقة من المشكلات، لن أحاول أن أتطرق إليها، فكل واحدة تستحق الوقوف أمامها ودراستها طويلًا، وقد يكون هناك فرصة للحديث عنها في مقالات أخرى أو يتحدث عنها آخرون. ولكنني أكتفي فقط بالإشارة إلى ما أراه مشكلة المشكلات إذا صح التعبير. ونستطيع الوصول إلى هذه المشكلة عبر طرح سلسلة من الأسئلة المتتالية.

لماذا تهيمن أفكار المشروع التغريبي على الثقافة العربية؟ يمكن أن نجيب بأن هذا بسبب عدم وجود فكر عربي قوي في المقابل. ومن هذه الإجابة نسأل: لماذا لا يوجد فكر عربي قوي؟ وهنا أعتقد أننا نصل إلى جوهر المشكلة، وهي انعدام حرية الفكر.

ستظل هذه المشكلة دائمًا وأبدًا هي العائق الأساسي أمام التطور، وهي المشكلة التي يُولَد من رحمها جميع أنواع المشكلات، والتي بسببها مثلًا يتحول النقد من حق أصيل تضمنه هذه الحرية إلى ممارسة منبوذة ترتفع أمامها جميع الحواجب. إن غياب حرية الفكر، وبالتالي غياب النقد الحر، يؤدي إلى مشكلات عديدة. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، فالمجال الإبداعي لا يُفرِز أي إنتاج معرفي بالعربية ذي شأن حقيقي، يتحاور فيه مع نفسه ومع ثقافته، ثم مع العالم، ولذلك فإن التغييرات التي تطرأ على المجال تنبثق من تفاعلات سطحية (مع الخارجي والداخلي). عن طريق مؤثرات خارجية من جهة، كثيرة ولا تتوقف (ونستطيع أن نقول إن معظمها غربي) والتفاعل معها سطحي لأن هذه التفاعلات لا يتم هضمها في الثقافة عن طريق ترجمة الأفكار التي تثار في العالم ومن ثَمَّ التفاعل معها بشكل مباشر، فنكتفي بقشور الإنتاج وليس الفكر الذي أدى إلى هذا الإنتاج. ومن جهة أخرى التفاعل السطحي مع التاريخ المحلي والواقع (الذي يخشى المصارعة العميقة مع المحلي، لما قد تُخرِجه هذه المصارعة من أسئلة قد تمتد إلى ما هو أبعد من حيز الفكري المجرد أو التقني، وإلى الاجتماعي السياسي. وإذا أردنا أن نتحرر من هذه التلقائية (التبعية) وأن يكون دورنا فاعلًا في تشكيل مفهوم المجال وأن نكبح جماحَ هذا التطوُّر العشوائي، وأن نشارك في تحديد مسارات تطوره، لا بُدَّ لنا من طرح الأسئلة والنقاش، ولذلك لا أرى سبيلًا لنا سوى من خلال محاولة الخروج من مأزق حرية الفكر، ولكنني للأسف، في ظل السياق الحالي، لا أعلم كيف لنا هذا، ولكنني أعلم أنه لن يحدث من خلال الصمت وهجر التفاعل.

بعد ذلك، أخذني التفكير في كيفية تفشي هذا المشروع التغريبي إلى الصراع الثقافي الفكري الذي نشب في أوائل القرن العشرين، كردة فعل على مشروع الحداثة الغربية، ذلك الذي أفرز خوفًا مشروعًا من أن يفقد العربي هويته عند تشرُّبه للثقافة الغربية. فأصبح التساؤل هو: كيف تكون الهوية العربية بين الأصالة (التراث) والمعاصرة (الحداثة)؟

ليس من المبالغة القول بأن معظم المفكرين والمثقفين في القرن العشرين تفاعلوا مع هذا السؤال، وواحد من أهم هؤلاء المفكرين هو الفيلسوف المصري زكي نجيب محمود. وفي كتاباته، يحدِّثنا أستاذنا زكي عن ثلاث فئات، تمثل اتجاهات فكرية انبثقت عن هذا السؤال، وهي:

- اتجاه رفض الغرب وتلذذ في الانصهار في التراث.

- اتجاه حاول «المواءَمة» بين الطرفين، وأخرج ما أسماه “هوية مصرية/عربية” معاصرة، سواءً من خلال الفن أو الفكر.

- اتجاه ثالث هو هذا التيار الذي تبنَّى الفكر التغريبي.

ووصفه الدكتور زكي بفصاحته عدة مرات، أنتقي منها هنا هذا الوصف:

مجموعة تريد عبور المكان لتصبح محسوبة على الغرب، فهي إنما تحاول الخروج من جلودها إذا كان ذلك ممكن الحدوث؛ إنهم — بكلمة واحدة — يريدون أن يُنقِصوا من تعداد الأمة العربية بضعة ملايين، ليضيفها إلى تعداد أوروبا وأمريكا.((من كتاب “هموم المثقفين”، الدكتور زكي نجيب محمود، دار الشروق، ١٩٨١، الطبعة الأولى.))

هنا يوازي الدكتور زكي نجيب محمود بين التغريبيين والغربيين، وهي فكرة تتوافق مع وصفي للمشروع التغريبي بأنه محاكاة وتبني. لكن الدكتور زكي، في عدة مواضع أخرى في كتاباته، يستبعد التأثير الواسع لهذا الفريق لأن عدده كان قليلًا، ويؤكد دائمًا على دور المجموعة التي تحاول «المواءَمة» بين شطري العقل: العقل المصري/العربي من جهة، والعقل الغربي من جهة أخرى. ولكن، بنظرة خالصة إلى واقعنا الحالي، نستطيع القول بأن المجموعة التي تبنَّت مشروع التغريب هي المهيمنة على الثقافة البصرية، وليس على القارئ إلا أن ينظر إلى ما يُنتَـج حاليًا في مصر، من مبادرات ثقافية أو مشروعات وشركات تجارية أو مؤسسات بجميع أنواعها، أو إعلانات، أو شركات التصميم نفسها، وحتى المشروعات الحكومية.

وفي ظل سياق يكاد ينعدم فيه توثيق وحفظ الفكر والتاريخ، تتبخر أمام أعيننا نتائج هذا الصراع الفكري. وهنا تتبلور أمامنا مشكلة جديدة، ليست حكرًا على التصميم فقط ولكنها تشمل تاريخ مصر الحديث كله، إلا وهي إهمال هذا التاريخ وضياعه. ففي مجال التصميم تحديدًا، لم يُؤَرَّخ ولم يُوثَّق تاريخ الأمثلة التي انبثقت من تفاعل المصممين والفنانين مع هذا الصراع الفكري، والذي نجح بعضهم في تجسيد حالة تناغم كان يجدر أن تتم دراستها بعمق وإدراجها في التعليم، والأمثلة على ذلك كثيرة. هذا الإهدار للتاريخ حدث بالتوازي مع التردي السريع في تدريس التصميم بالجامعات الحكومية من جهة، وانتشار تعليم التصميم الغربي في الجامعات الأجنبية وتفضيله من جهة أخرى، فبدا وكأن لا مفر من التبعية العمياء للتصميم الغربي، ولم يحدث أن ظهرت جهة تقاوم هذا الاتجاه. ومع مرور السنوات، انتهينا إلى ما نحن عليه اليوم.

بعد خروجي من المستودع، مررت سريعًا على (التاون هاوس)، ولم أتوقف عنده كثيرًا، إذ لم ألحظ سوى المزيد من نفس التطبيقات للفكر التغريبي الذي أتحدث عنه.

قصر لافينواز

في قصر لافينواز، أتذكر الدخول من باب خشبي قديم مدهون بدرجة لون زهري جميلة، إلى ممر ضيق ثم ساحة واسعة، دُهِنا باللون نفسه. أتاح اللون المهيمن على حوائط وأرضيات المكان لديكورات الأماكن المختلفة، أن تسطع عندما تباينت مع هذا اللون. الساحة مُصمَّمة لتعكس تجربة تجارية بحتة، وهي مُقسَّمة إلى مجموعة محلات مختلفة تقدم منتجات مختلفة. وفكرة تصميم ديكورات المحلات، كما ذكرتها إحدى مُصمِّمات الموقع، قائمة على محاولة «تفكيك التصور النمطي» المعتاد لتصميم الديكورات الداخلية لهذه المحلات من سياقها الأصلي، ومن ثم «إعادة تخيُّل تصميمها» في سياق مختلف مستوحى من ذكريات الأماكن المختلفة في وسط البلد. فنجد مثلًا محل بيتزا في مكان مُصمَّم على أنه متحف، ونرى محل أيس كريم مُصمَّمًا على أنه سينما صيفي، وهكذا. (شكل ٦)

بجانب الرسائل النصية المتناثرة في كل مكان، والتي كُتِبت أغلبيتها أيضًا “بالإنجليزية” فقط، فالمكان كله أجنبي الفكر مصنوع بأيدٍ مصرية. وأود هنا تأمل مقولة أخرى على لسان أصحاب تصميم الساحة، تقول إن فكرة تصميم المكان نابعة من “الرغبة في إحياء ذكريات وسط البلد القديمة”. وفكرة “الإحياء” أنهكت الدوائر الفكرية التي جادلت “الأصالة والمعاصرة”، فكان السؤال دائمًا: كيف يكون هذا الإحياء؟ كيف نستحضر الماضي ونُقدِّمه للحاضر؟ لكني أرى أن سؤال الكيفية ليس مهمًا، وإنما الأهم هو تأمل المفردات التي ما نزال نستخدمها للتفكير في الماضي. أشهر هذه المفردات هي كلمات “استحضار” و”إحياء”. علاقة هذه الكلمات بـاستحضار الأرواح بالنسبة للأولى، وإحياء الموتى بالنسبة للثانية، ليست مجرد إعادة استخدام لمعاني الكلمات، وإنما لها دلالة أعمق تعكس طريقة تفكيرنا عن الماضي بأنه شيء ميت أو شبه ميت. لماذا «نستحضر» بدلًا من أن «نُكمل» أو «نبني» على الماضي أو، إذا استردت علاقتنا بهذا الماضي عافيتها بأن تتغير لغتنا تمامًا، بحيث أننا عندما نقول “فكرنا فى هذا أو ذاك”، يُفهَم ضمنيًّا أننا نفكر كمُعاصِرين ليسوا مبتورين عن تاريخهم، ولا يحتاجون إلى إحياء شيء، هو ما زال حيًّا فينا بفعل الاستمرارية التي لم تنقطع.

لا بُدَّ لنا من مخرج من هذه العلاقة مع الماضي التي كلها استحضار وإحياء، وأن نجد علاقة صحية، قائمة على دراسة الماضي واستيعابه والبناء عليه.(( لم تستخدم المُصمِّمة هذه الألفاظ تحديدًا لأنها تتحدث بخليط من العربية والإنجليزية، فاستخدمت كلمة “Revive“، والأمر سيان، فالفكر وراء “Revive” هو نفس الفكر وراء “إحياء واستحضار”.))

الخروج إلى المستقبل

حين نتأمل الحالة التي عليها فريق تصميم ساحة لافينواز (وهم ليسوا وحدهم، فهي حالة شبه عامة)، نتساءل: لماذا الماضي دائمًا في ذهن الفريق (ومعظم المُصمِّمين المصريين النخبويين) هو عهد «فات»؟ ولماذا نلجأ دائمًا للإحياء والاستحضار؟ ولماذا العناصر التي «نستحضرها» دائمًا، ما هي إلا فُتَات وحطام هذا الزمن، وليست امتدادًا مفاهيميًّا أو استلهامًا لروح عصر ازدهرت فيه الثقافة العربية؟! في تقديري، وهو رأي يحتمل الخطأ، أن هذه الحالة الثقافية هي نتاج ثلاثة أعراض اجتماعية رئيسية أدت بنا إلى هذا المُنتَج، والتي يندرج تحتها مشكلات فرعية عدة، وتتقاطع معها مشكلات سياسية واقتصادية، لن أستطيع التطرق إليها كلها، ولكن كلها في إطار انعدام حرية التفكير، وأكتفي بالنقاط الآتية:

١) نظرة استشراقية للذات:

وهي حالة عجز عن فهم الذات ورؤية أنفسنا بأي نظرة غير النظرة الاستشراقية (كما رآنا الغرب وقت احتلنا). تصبح العدسة التي نري بها تاريخنا عدسة استشراقية، فنرى تجليات هذه النظرة في تصوُّراتنا لما يميِّـز الهوية المصرية، ويقوم الفريق باختيار نفس الأشياء التي يراها الأجنبي ممتعة ومثيرة، ويقدموها لنا على أنها الماضي الجميل، مثل كراسي الظايط البلدي المشهورة، وباب البيت القديم، وكراسي البحر، وبوسترات الأفلام العربية القديمة ، وغيرها.

٢) تفشي العولمة وتنميط اللغة البصرية:

لم تدخل ثقافتنا مع ثقافة الغرب في حالة «تثاقف»((من كتاب “تغريب العالم”، سيرج لاتوش، ترجمة: خليل كلفت، دار العالم الثالث، الطبعة الأولى ١٩٩٢.)) – وهي كلمة تستخدم للدلالة على التفاعل الإيجابي عند الاحتكاك بين الثقافات ودخول ثقافتين في حالة اتصال. والكلمة تعكس نوعًا من التوازن في عملية الاحتكاك، لتحافظ كل ثقافة على مقوماتها وديناميتها بعد إدماج العناصر الأجنبية في كل منهما. ولكن ما نجده عندنا اليوم هو تدفق عنيف في اتجاه واحد، يسمو في عدوانه، بل يتخطاه في العدوانية، غزو الأرض، فهو ما يعرف بـ”الغزو الثقافي” أو “غزو العقل”. وفي غياب قوة حقيقية فاعلة للتصدي لهذا الغزو، لا توجد عملية مثاقفة بالأساس، فتتم إعادة تشكيل المجتمع، ويصبح أي شيء يُنتَج في هذا السياق مجرد محاكاة تكاد تكون كاريكاتيرية للفكر والتصميمات الغربية.

٣) فقدان تاريخ مصر الحديث:

وهنا أن أطرح سؤالًا: أين تاريخ مصر الحديث؟ هل يعلم أحد؟ ولا أعني أن يرد أحدهم بقوله إنه هنا أو هناك، لكن أعني: هل هو موجود، متاح؟ الإجابة واضحة وصارخة، وهي: لا.

تاريخنا الحديث، بعضه أتلفه سوء التعامل معه والاستهتار به، والبعض الآخر تم بيعه إلى بلاد أخرى، معظمها في الخليج العربي، أو إلى المؤسسات الغربية، أما الموجود بالداخل فقد تم حجبه عن الجمهور بشكلٍ أو بآخر، لسبب أو لآخر. أدى هذا الإهمال للتاريخ الحديث إلى قلة عدد الأبحاث المتعمِّقة فيه، وهو ما أصبح من المسلمات الأكاديمية. هذا الحجب للمعلومات، التي تُصدِره مؤسسات الدولة الحكومية، صبـغ المؤسسات التعليمية الحكومية بنفس الريبة التي يُقابَل بها الباحثون في تعاملهم مع مؤسسات الدولة الحكومية. وبدلًا من أن تكون المؤسسات التعليمية الحكومية منارةً للمعلومات، وهي كلمة تأتي من العلم، أصبحت هي العائق الأساسي أمام عملية البحث، وصارت الإتاحة هي الاستثناء، والمعوقات البيروقراطية هي القاعدة،((من كتاب “تاريخ بلا وثائق”، الدكتور إبراهيم عبده، مؤسسة سجل العرب، ١٩٧٥.)) بالإضافة إلى هيمنة الجامعات الأجنبية على جزء من التراث وتصعيب الاطلاع عليه بأشكال مختلفة. كل هذا، وأسباب أخرى سياسية على مدار عقود، أصابت تطور المجالات جميعًا بضمور الإنتاج المعرفي المحلي، وفي ظل غياب الإتاحة، لجأ الراغبون المتعطِّشون للمعرفة، إلى المتاح بالخارج وهو الأكثر، أو المتاح بالداخل، من مؤسسات أجنبية ذات أيديولوجيات إمبريالية مُعلَنة. وأعتقد أن هذه النقطة تحديدًا، من أهم المحاور التي ساعدت في تمثُّلنا الثقافي، وفي تسارع دوران تروس آلة العولمة. أدى عدم التوازن بين الثقافتين، إلى هذا التهجين الذي رأيناه في أسبوع القاهرة للتصميم، بين المحلي السطحي والجماليات الغربية المستوردة. فمثلًا، المحل المُصمَّم على أنه متحف، جميع مفرداته من عصر النهضة الأوروبي! والمحل المُصمَّم على أنه محل “تي-شيرت”، مُصمَّم على أنه غرفة الملابس الأوروبية العمومية، وهكذا.

أريد أن أُنهي المقال بخاتمة إيجابية، فأقول إن ما أشرت إليه من مشكلات، والتي تبدو في مجملها كثيرةً ومعقدة (وهي بالفعل كذلك)، في النهاية مشكلات يمكن تداركها، ولكنها تتطلب العمل الجاد والمخلص من الجميع. ومن الملحوظ لأي شخص معني بالثقافة والتصميم تحديدًا، أن يرى أن هذا الفكر (على الأقل في الحيز الثقافي) يتركز في جيل معين، نشأ في سياق كان الطموح للعالمية هو شغله الشاغل، ولكني أري بشكل ملحوظ نمو بذورٌ جديدة سوف تخترق قريبًا حيز الثقافة العامة وهم الأجيال التي تريد شيئًا مختلفًا، شيئًا يمكنهم أن يشعرون تجاهه بعلاقة صحية مع هويتهم، فنري ازدهار اتجاه مهتم بالنظر إلى الداخل، ويُفضِّل اللغة العربية في تصميمه، ونرى أبحاثًا محورها المحلي، وكتبًا تُنشَر تهتم بتاريخنا، ومبادرات أرشيفية تحاول تعويض ما أخفقت في إنتاجه المؤسساتُ المَعْنية. ولذلك إلى جيل النخبويين أتحدث بإخلاص، أنتم الآن في موقعٍ مهم، يتطلع إليكم الكثيرون، يمكنكم تحريك طاقات إبداعية بأكملها، فأحسنوا استخدام هذا الموقع، وكونوا أمثلتنا العليا، واغتنموا الفرصة، لأنها تأتي مرة واحدة لكل جيل.

بعد أن خرجت من موقع لافينواز وقفتُ أمام الباب قليلًا، حين مرت أمامي أسرة مصرية؛ أب وأم وبنت صغيرة تلبس فستانًا جميلًا وفي يدها آيس كريم. وقف الثلاثة أمام الموقع يتفحصون القصر، وظلت أعينهم تتحرك بين الجمهور الذي تجمع عند البوابة والداخل، يسترقون النظر ويستمعون لحديث الواقفين، محاولين فك شفرة الكلمات الإنجليزية التي تتناثر هنا وهناك. بعد فترة ليست بالقصيرة، نظرت البنت وفي عينيها نظرة توحي برغبتها في دخول المكان، وأتخيل أن مكانًا كهذا بدا للطفلة كعالم خيالي ساحر، لكن الأب بادرها قائلًا:

يالا يا بت… دا مش لينا

وانصرفت الأسرة. ترك هذا الموقف في نفسي حزنًا شديدًا لما أحسه هذا الأب من غربة وعدم انتماء تجاه الحدث، وأحسست أنني أشاركه نفس الشعور.

وقد قمت على جمع بعض الاقتراحات هنا من بعض الزملاء والمهتمين بالتصميم والثقافة، على أمل أن يأخذ مُقيِمو الحدث هذه الاقتراحات في الاعتبار في الإصدار القادم من الفعالية.

تدقيق لغوي وتصحيح: باسم عبد الحليم

الإنجليزية | ENGLISH

الإنجليزية | ENGLISH